五目ならべ 連珠(ファミコン)は、1983年8月27日に任天堂から発売されました。

名前の通り、連珠でCOMや他の人と対局するゲームです。(五目並べではない)

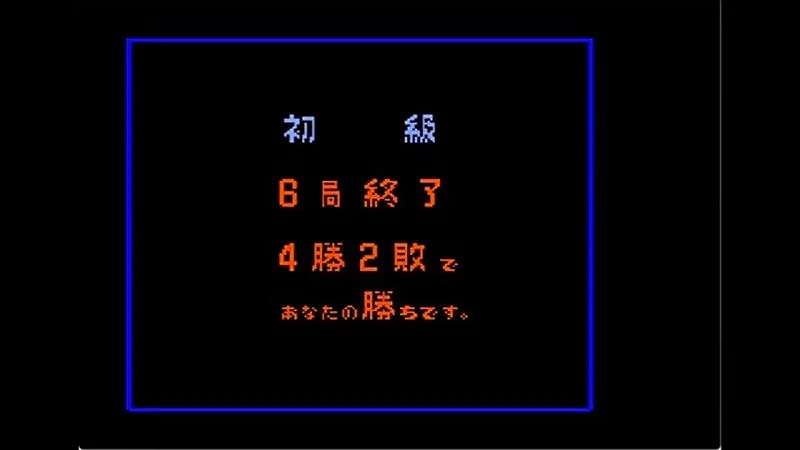

6回対局して、勝った回数が多い方が勝利者となります。(3勝3敗は引き分け)

地味なゲームですが、やってみると意外に面白いです。

この記事では、連珠のルール、COMの打ち方の特徴、上手くなる方法について書いていきます。

連珠のルール

連珠は、普通の五目並べとは若干ルールが違います。

👉 連珠基本ルール

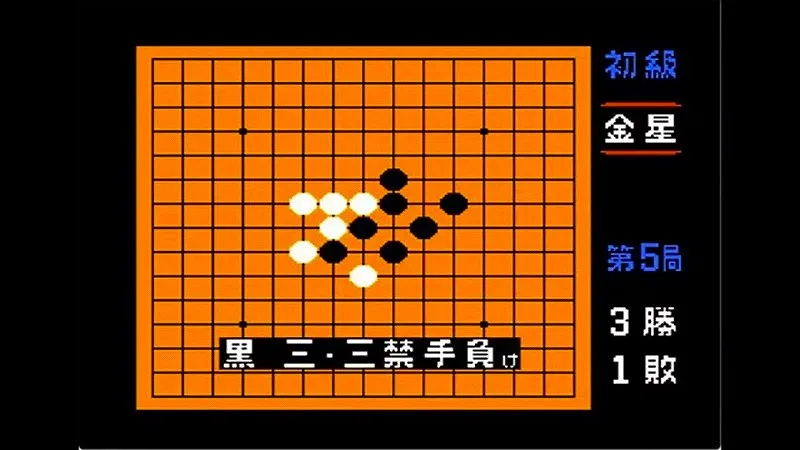

五目並べとの1番の違いは、黒番の三三、四四、長連(6個以上並べること)が禁手になることです。

五目並べは、黒番が有利ですからね。

黒番に縛りを設けることで、白番と対等になるよう工夫されています。

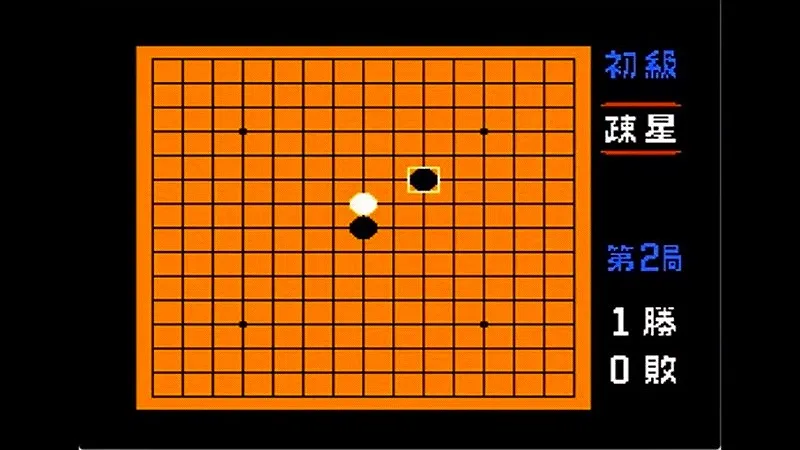

五目並べとのもう1つの違いは、対局が基本珠型から始まることです。

👉 基本珠型の一覧

基本珠型は全部で26種類あり、それぞれに「花月」「疎星」など名前が付けられています。

このゲームでは、珠型はランダムで選ばれます。

3手目までは自動で石が置かれるので、実際に打ち始めるのは4手目(白番)からです。

初級・中級・上級の違い

COMとの対局は初級・中級・上級から選べますが、COMの打ち方自体は、初級でも上級でも同じです。

ただし、三や四ができた時の表示や持ち時間が異なります。

- 初級

COMに三以上ができた時に点滅。制限時間なし。 - 中級

COMに三以上ができても点滅せず。制限時間なし。 - 上級

COMに三以上ができても点滅せず。持ち時間は90秒で、20秒を切ると一手20秒の秒読み。

中級以上は三以上ができても教えてくれないので、集中していないと見落としてしまいます。

上級は時間に追われるので、さらに大変です。

COMの打ち方

このゲームのCOMは、めちゃくちゃ強いわけではありません。

かと言って、めちゃくちゃ弱くもありません。

程よい強さに調整されています。

COMの攻め方

COMは、だいたい下記の優先順位で攻めてきます。

- 一手勝ちがある場合はとどめを刺す

- 白番で三三が作れる時は作る

- 三を作る

- 飛び三を作る

- 四を作る(飛び四も含む)

まず、一手勝ちがある場合はとどめを刺してきます。

これを見逃すことは100%ありません。

次に、白番で三三が作れる時は三三を作ります。

三三は四で止めない限り負け確定なので、三三を作られると黒は相当苦しくなります。

勝ちもなく、三三も作れない場合は、三を作ってきます。

三を伸ばす方向は、基本的に攻めがつながる方です。

ただし、こちらの三か四を未然に消せる場合はそちらを優先して三を伸ばしてきます。

三が作れなくなると、次は飛び三を作ってきます。

それもなくなると、四以上を作ってきます。

四を連発し始めると、COMは苦しくなってきたと言えるでしょう。

四以上がなくなると、COMの攻めは終了です。

こちらの三や四を消しに来るか、攻めの布石を打ちます。

なお、白番の時の禁手ハメは一切してきません。

禁手に誘導するデモプレイが流れる時もありますが、実戦ではやってきません。

COMの守り方

COMは、こちらが三を作ると自分の攻めにつながりそうな方を止めてきます。

なので、防御は若干甘いような気がします。

ただし、次にこちらの一手勝ちがある場合は必ずそちらを止めてきます。

その見落としは100%ありません。

飛び三については、基本的に真ん中を止めてきます。

端で止めるのは、真ん中に打てない(打つと禁手になる)時だけです。

上手くなる方法

強い相手と打つ

連珠が強くなるためには、練習するしかありません。

しかし、このゲームで練習していても限界があります。

私は以前、上級でもほとんど6連勝できたくらいの腕前でした。

なので、連珠にはけっこう自信がありました。

しかし、ネット(ハンゲーム)で対戦してみると上には上がいました。

それはもう、コテンパンにやられましたね。

しかし、そこで鍛えられたおかげで、以前より強くなりました。

今はハンゲームに五目並べはないようですが、下記にアプリがあるのでそちらで練習すれば良いでしょう。

また、スーパーファミコンを持っているなら、下記のカセットがおすすめです。

👉 スーパー五目ならべ 連珠|Amazon(PR)

ファミコンよりは確実に強く、禁手への誘導も普通にやってきます。

桂馬打ちを覚える

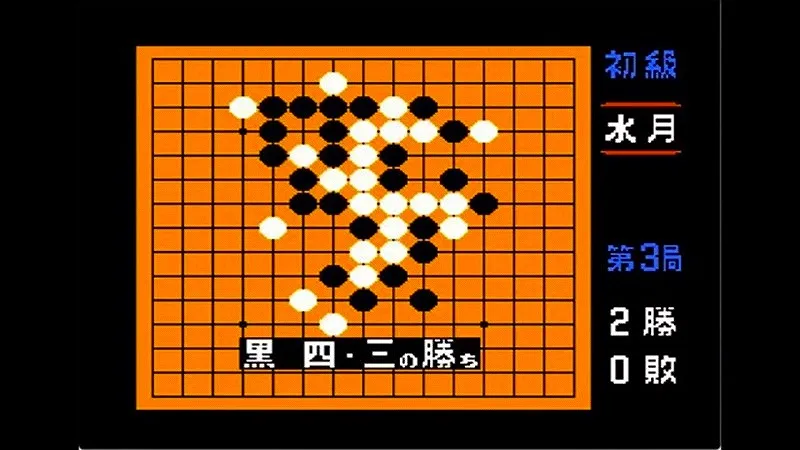

五目並べの有名な戦法として、桂馬打ちがあります。

👉 桂馬の網作戦

これは、将棋の桂馬が跳ねる位置に石を打っていく戦法です。

上の画像の白番のような打ち方ですね。

このように打つと、相手の縦横斜めが全て四で止まるので負けません。

自分も最初にやられた時は、意味が分からずボロ負けしました…。

桂馬打ちの対策としては、先に桂馬の位置に石を置きます。

そうすれば桂馬の形が崩れるので、桂馬打ちを仕掛けられた時はすぐに崩しましょう。

ちなみに、ファミコンのCOMに桂馬打ちを仕掛けるとしばらくの間は気付きません。

しかし、気付いた時に対策してきます。

なので、完全に有効というわけではありません。

まとめ:練習するしかない

ファミコンの連珠の強さは、まあまあといった感じです。

なので、初心者が練習するにはちょうど良いレベルだと思います。

最初は、四三の完成形をイメージしながら三を連続で作っていく練習をするのが良いですね。

ファミコンで勝てるようになったら、ネットで挑戦しましょう。

眠っているゲーム、売りませんか?

昔ハマったゲーム、10年以上押入れに眠っているものもあるでしょう。

そういうゲームでも「レトログ」なら、箱なし・説明書なしでもしっかり査定してくれます。

興味のある人は、一度調べてもらいましょう。

古いゲーム売るならレトログ![]() (PR)

(PR)

※ 掲載画像は私のプレイ画面を撮影したものであり、著作権は任天堂株式会社に帰属します。